Memmingen ist Heimat eines „sensationelles Erbes“ (OB Jan Rothenbacher). Die Christliche Vereinigung und die Zwölf Artikel begründeten nach Auffassung vieler Historiker demokratische Freiheitsrechte. Dieser Prozess läuft bis heute.

- Jahreswechsel 1524/25: Als die Unruhe noch ohne Krieg stattfindet

- Die Kramerzunft und die letzte Zeugin der Zwölf Artikel von Memmingen

- Die Zwölf Artikel von Memmingen: Ein revolutionäres Programm

- Biblische Grundlage und Gründung der Christlichen Vereinigung

- Was wurde aus den Zwölf Artikeln?

- Memmingen feiert und gedenkt

- Festakt mit Bundespräsident bekräftigt historische Errungenschaft der modernen Freiheiten

- Tipps und Links zum Bauernkriegs-Gedenken in Memmingen

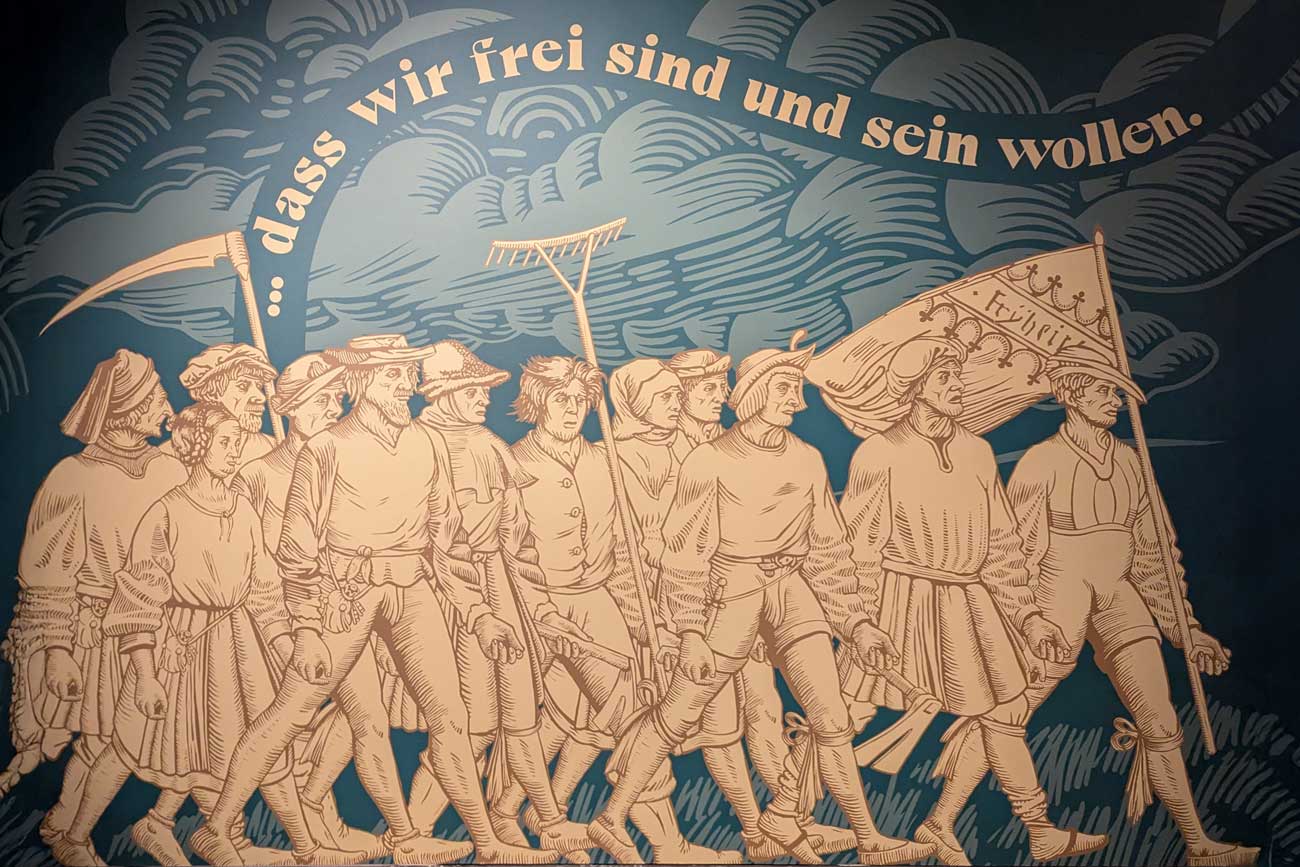

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher greift nicht zu hoch, wenn er anlässlich des 500-jährigen Gedenkens an den Bauernkrieg von 1525 von einem „sensationellem Erbe unserer Stadt“ spricht. Für Memmingen sind damit die Zwölf Artikel gemeint, die in der Zunftstube der ehemaligen Reichsstadt verfasst werden und heute als erste Formulierung der Freiheitsrechte gelten.

Jahreswechsel 1524/25: Als die Unruhe noch ohne Krieg stattfindet

2025 jährt sich zum 500. Mal eines der bedeutendsten Ereignisse der deutschen Geschichte. Damals wurzelt dieser Aufstand in den rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Missständen der hierarchisch-elitären Ständegesellschaft der frühen Neuzeit. Bauern, Handwerker und Bürger stellen über 85 Prozent der Bevölkerung und leiden unter Frondiensten und Abgaben für weltliche und geistliche Fürsten sowie unter der geltenden Leibeigenschaft, die elementare Freiheiten wie die Ortswahl einschränkten. Hinzu kommen Missernten, rechtliche Änderungen und der Einfluss der Reformation. Sie verschafft dem Unmut Selbstbewusstsein und die Kritik an den herrschenden Ständen wächst.

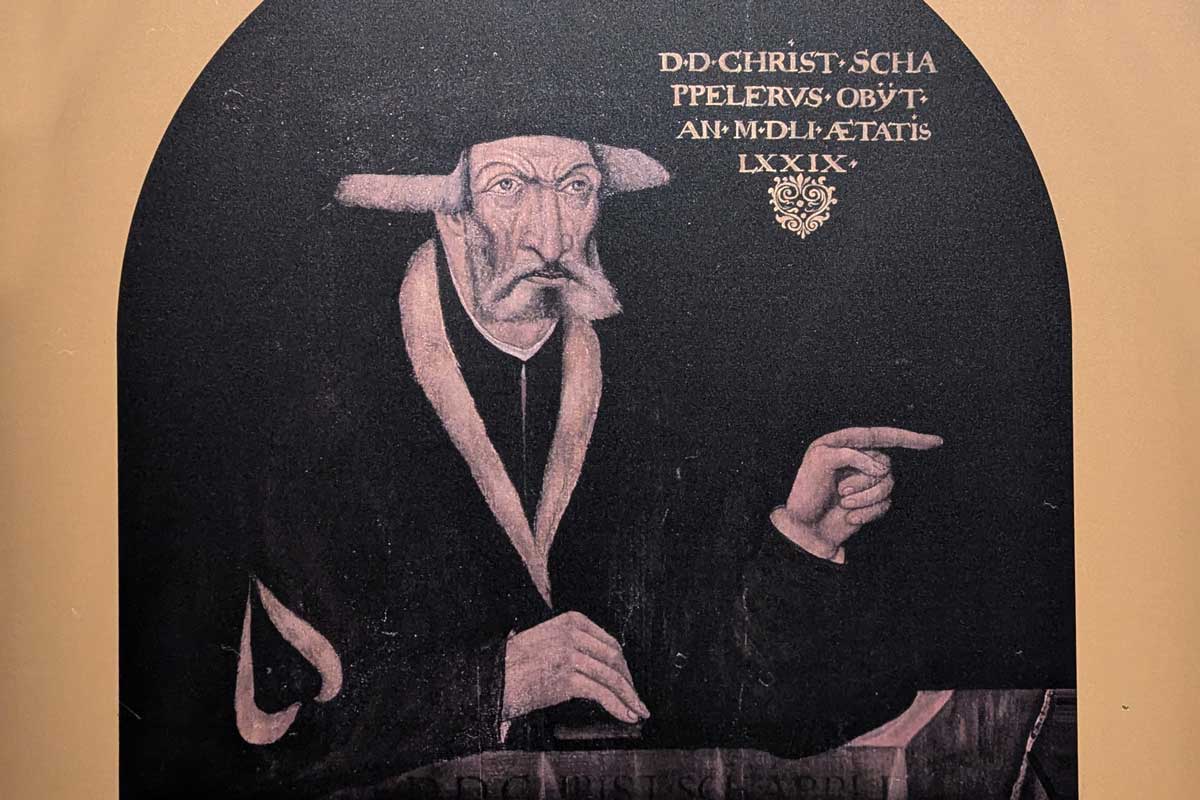

Kriegerische Auseinandersetzungen gibt es um den Jahreswechsel 1524/15 jedoch noch nicht. Befeuert werden Spannungen durch die Konfliktpotentiale der aufkommenden Reformation. Im Mittelpunkt steht dabei der Prediger der Memminger St. Martins-Kirche. Christoph Schappeler vertritt in sieben Artikeln eine reformatorische Position und besteht in der „Memminger Disputation“ im Januar 2025 gegen den Vertreter des Bischofs.

Die Kramerzunft und die letzte Zeugin der Zwölf Artikel von Memmingen

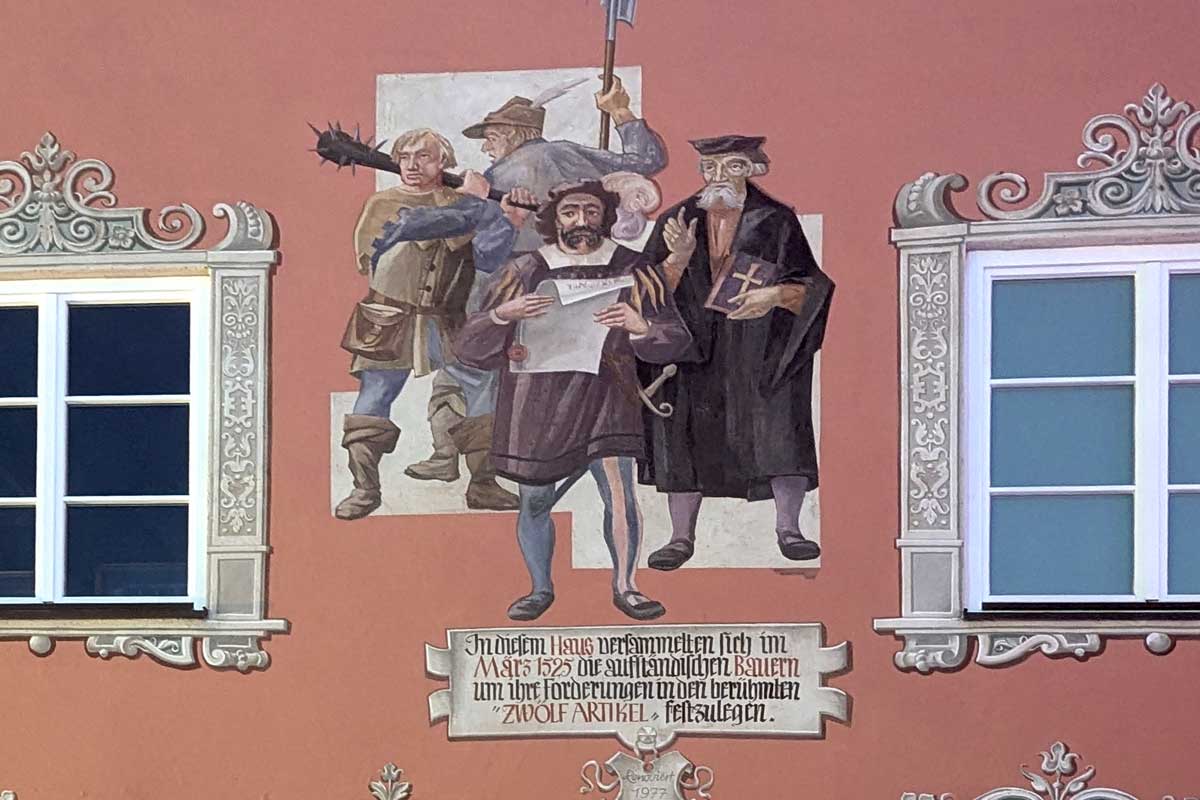

Mitten in den sozialen Spannungen wird Memmingen zum Sammelbecken der Diskussionen und Auseinandersetzungen. Im Haus der Kramerzunft formulieren aufständische Bauern am 7. März 1525 zunächst die Bundesordnung der sogenannten Christlichen Vereinigung, in der die Berufung auf göttliches Recht festgeschrieben wird. Zugleich wählen die Bauernhaufen Vertreter und autorisieren sie mit Verhandlungsauftrag. Nach weiteren Treffen werden am 20. März die Zwölf Artikel fertiggestellt, in denen die Forderungen formuliert sind. Zwei Umstände verhalfen dem Dokument seine rasante Verbreitung:

- Der reformatorische Memminger Pfarrer Christoph Schappeler und vor allem der Laienprediger Sebastian Lotzer unterstützen die größtenteils analphabetischen Bauern bei der Formulierung ihrer Forderungen und gaben den Zwölf Artikeln einen biblischen Kontext.

- Das Papier – oder genauer: Büchlein – bekam durch den neuen Buchdruck eine rasante Verbreitung. Viele Druckereien in ganz Deutschland sorgten für eine hohe Auflage und Breitenwirkung, wodurch sich die gemeinsame Handlungsbasis der Bauern weiter verbreitete.

Die Zwölf Artikel von Memmingen: Ein revolutionäres Programm

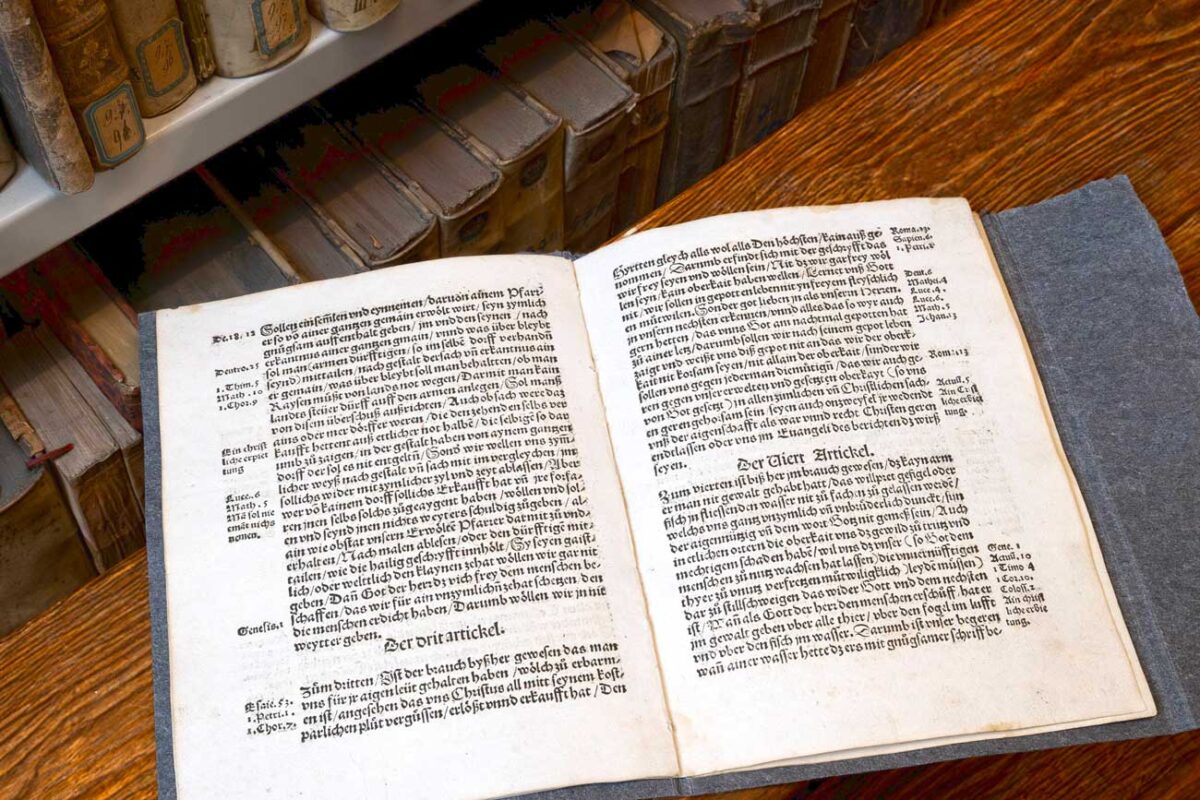

Dieses Dokument, das als eine der wichtigsten programmatischen Schriften aus der Zeit des Bauernkriegs gilt, forderte weitgehende Veränderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Artikel umfassten Forderungen nach freier Pfarrerwahl, Abschaffung der Leibeigenschaft, Reduzierung der Frondienste, gerechte Besteuerung, Wiederherstellung der alten Weiderechte, die Befreiung vom „kleinen Zehnten“ sowie die Beschränkung der herrschaftlichen Willkür.

Biblische Grundlage und Gründung der Christlichen Vereinigung

Die Zusammenkunft der drei Haufen aus Baltringen, dem Bodensee und dem Allgäu versteht sich als „Christliche Vereinigung“ und beruft sich in den Zwölf Artikeln auf die Bibel. Am 7. März verabschiedet die „Christliche Vereinigung“ eine Bundesordnung („Handlung und Artikel […] von allen Rotten und Haufen der Bauern, so sich zusammen verpflicht haben in dem Namen der heiligen unzerteilten Dreieinigkeit“). Die Bauern bekennen sich zum Landfrieden, in dem die Fürstentümer und Reichsstädte des Schwäbischen Bunds vereint sind. Sie versprechen sich Beistand und wählen Räte zu Anführern.

Was wurde aus den Zwölf Artikeln?

Man muss es drastisch sagen: Die Lage eskaliert immer mehr und das Fass läuft über. Kritik und Forderungen mutieren zum gewaltsamen Aufstand. Die Soldaten des Schwäbischen Bundes treten auf den Plan. Der Gewaltausbruch endet vornehmlich für die Bauernschaft blutig. Etwa 70.000 Mitstreiter und Soldaten verlieren in den Kriegsmonaten 1525 ihr Leben. Die soziale und rechtliche Spaltung verschärft sich sogar noch.

Beachtenswert ist dabei die Entwicklung des Laienpredigers Sebastian Lotzer, der maßgeblich an der Niederschrift und Formulierung der Zwölf Artikel beteiligt ist. Wie viele andere flieht er und geht mit Christoph Schappeler in die Schweiz. Während Schappelers Biografie bekannt ist, verlieren sich seine Lebensspuren völlig. Einige Memminger Aufständische werden nach dem Ende des Bauernkriegs hingerichtet.

Dennoch sind die Opfer nicht sinnlos, denn die Auseinandersetzung bleibt und die Zwölf Artikel entfalten eine langfristige Wirkung. Sie waren Ausdruck des Volkes gegen ungerechte Verhältnisse. Stadtarchivar Christoph Engelhardt beschreibt die Situation der Stadt:

Obwohl es nach 1525 zu keinen grundlegenden Veränderungen kam, weder in weiten Teilen des Reiches noch in Memmingen, war das „Projekt Freiheit“ nicht vergeblich, sondern wurde zum Ausgangspunkt neuer Formen vertraglicher Konfliktbewältigungen.

Memmingen feiert und gedenkt

Das Jubiläum des Bauernkrieges im Jahr 2025 ist eine Chance, zu diesem bedeutenden Kapitel der deutschen Geschichte zu reisen und die Bedeutung der Zwölf Artikel für die Entwicklung der Freiheitsrechte in unserer Zeit kennenzulernen. Die Stadt Memmingen, wo die Zwölf Artikel verfasst wurden, beleuchtet ihre Bedeutung in Geschichte und Gegenwart. Die Memminger haben sich das so auf die (bunten) Fahnen geschrieben: Jede:r darf sein!

Zum unmittelbaren Jahrestag am 7. und 8. März 2025 gibt es eine Veranstaltungsreihe, bei der die Schauplätze in besonderer Weise mit Installationen inszeniert und gefeiert wurden. Das Haus der Kramerzunft, das Antoniermuseum, die Kirche St. Martin, das Weber am Bach und weitere Gebäude werden beleuchtet, um das Gedenkjahr einzuläuten.

Festakt mit Bundespräsident bekräftigt historische Errungenschaft der modernen Freiheiten

Anlässlich der Eröffnung der Bayernausstellung und des Gedenkjahres kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Markus Söder nach Memmingen. Auch wenn sich die politischen Systeme von damals und heute wesentlich unterscheiden, verbindet doch das Ringen um Freiheit die damalige und die heutige Zeit. „Ich bin überzeugt: Die Erinnerung an die Orte, Akteure, Ideen und Ereignisse unserer Freiheitsgeschichte ist in dieser unruhigen Zeit wichtiger denn je. Denn wir erleben ja gerade, dass die freiheitliche Demokratie bedroht und angegriffen wird – im Innern ebenso wie von außen“, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er fordert alle auf, das Memminger Erbe zu bewahren.

Tipps und Links zum Bauernkriegs-Gedenken in Memmingen

- Alle Ausstellungen und Veranstaltungen unter Memmingen: Stadt der Freiheitsrechte.

- Die Landesausstellung: Projekt Freiheit – Memmingen 1525

- Zeitdokument: Die Zwölf Artikel auf Wikipedia

- Inhaltlicher Überblick zum Bauernkrieg im Allgäu.

- Im EU-Projekt Courage bietet ein Netzwerk vieler Partner des Gedenkjahres

- Für Wohnmobilisten gibt es in Memmingen einen gut ausgestatteten Stellplatz.

- Vielfältig: eine Kneipentour in Memmingen

- Mehr Artikel zu geschichtlichen Themen auf tourstory.de.

tourstory.de

tourstory.de